- AÉROBIOSE ET ANAÉROBIOSE

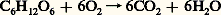

- AÉROBIOSE ET ANAÉROBIOSEL’aérobiose est la vie en présence d’air, l’anaérobiose est la vie en absence d’air. En fait, c’est la présence ou l’absence d’oxygène qui importe: certains organismes, dits aérobies stricts, ne peuvent vivre qu’en présence d’oxygène; d’autres, dits anaérobies stricts, sont tués en présence d’oxygène; enfin les organismes aérobies ou anaérobies facultatifs vivent, selon des modalités différentes, en présence ou en l’absence d’oxygène.L’étude des besoins en oxygène associés aux processus vitaux a permis d’approfondir la connaissance des manifestations énergétiques des êtres vivants.1. HistoriqueLes Anciens liaient de façon significative les notions d’âmes, de vie, avec celles de souffle, d’haleine, et employaient le même mot pour les désigner: 祥羽﨑兀 chez les Grecs, spiritus chez les Latins. Il fut très tôt évident que la vie des hommes et des animaux était liée aux mouvements de la cage thoracique. Mais ce n’est qu’en 1663 que Robert Hooke prouve que la respiration assure la fourniture d’air frais indispensable à la vie: il réussit à maintenir vivant un chien dont il avait sectionné les côtes et le diaphragme, en lui insufflant de l’air à l’aide d’un soufflet. Au XVIIIe siècle, Black, Priestley, Scheele établissent, indépendamment, que les animaux modifient la composition de l’atmosphère qui les entoure. Ainsi, un animal, maintenu dans une enceinte close, y appauvrit l’atmosphère en «air déphlogistiqué» ou «air de feu» (l’oxygène), et l’enrichit en «air fixe» ou «air acide» (l’anhydride carbonique). Quand la teneur en «air fixe» est trop élevée, l’animal meurt; si l’on opère en présence de chaux, absorbant l’«air fixe», l’animal vit plus longtemps, mais finit par mourir par manque d’«air de feu». En 1780, Lavoisier précise que l’oxygène est utilisé pour la combustion de l’hydrogène et du carbone de l’organisme, l’anhydride carbonique et l’eau étant les produits de cette combustion qui définit alors la respiration. Vers la même époque, Ingenhousz puis Senebier montrent que les végétaux réalisent de tels échanges gazeux.On s’aperçut très tôt que les fermentations, en particulier celles du jus de raisin, se déroulent en absence d’aération. En 1837, Schwann avance que des micro-organismes jouent un rôle. Ce point de vue est combattu par Liebig. À partir de 1860, Pasteur entreprend ses travaux sur les fermentations et montre successivement: 1. que la fermentation alcoolique, c’est-à-dire la transformation des sucres en alcool éthylique et en C2, se déroule en absence d’oxygène, qu’elle est due à des levures qui demeurent parfaitement vivantes et peuvent même se multiplier au cours du processus; 2. que ces mêmes levures peuvent vivre et se multiplier en aérobiose, mais les sucres sont alors complètement oxydés en C2 (l’alcool ne s’accumulant pas) et la quantité de sucre consommé par une même quantité de levures pendant une même période est beaucoup plus faible qu’en anaérobiose; 3. que différentes fermentations aboutissant à l’accumulation d’acide butyrique ou d’acide lactique sont provoquées par des micro-organismes, que cette accumulation ne se fait qu’en anaérobiose, et que l’oxygène tue les micro-organismes responsables; 4. que la transformation de l’éthanol en acide acétique, lors de la fabrication du vinaigre, ne peut avoir lieu qu’en présence d’une forte aération et qu’elle est due à un micro-organisme détruit dès que l’aération cesse. Ainsi, en quelques années, l’ensemble des faits établissant la diversité des besoins d’oxygène pour les êtres vivants est parfaitement établi. Deux modes de vie coexistent, «avec air» et «sans air». Pasteur définissait la fermentation comme la vie sans air.2. Classification des êtres vivants selon leur besoin en oxygèneAérobies strictsDes bactéries telles que les Acetobacter , les Pseudomonas , les Agrobacterium , certains Thiobacillus (T. denitrificans) se rangent dans cette catégorie. Les animaux sont en principe aérobies stricts, mais certains de leurs tissus, comme le tissu musculaire, peuvent supporter temporairement l’absence d’oxygène. Par contre, les cellules nerveuses sont très rapidement tuées par une carence, même très courte, en oxygène.Anaérobies strictsSont considérées comme anaérobies stricts les bactéries telles que les Clostridium , agents des gangrènes, Proprionibacter qui sont hétérotrophes, Desulfovibrio desulfuricans qui est chimiosynthétique, les Chlorobactéries, les Thiorhodobactéries, qui sont photosynthétiques.Aérobies facultatifsLes autres organismes sont aérobies facultatifs à un degré varié. Les champignons, moisissures, levures, certaines bactéries telles que les Entérobactériacées, manifestent la plus grande capacité d’adaptation à la présence ou à l’absence d’oxygène. Les végétaux supérieurs présentent aussi certaines possibilités d’anaérobiose: une pomme peut être carencée plus de huit jours en oxygène. Parmi les animaux, les nématodes intestinaux ont une vie partiellement anaérobie.3. L’oxygène dans les processus vitauxConditions bioénergétiques de l’utilisation d’oxygèneOn peut considérer qu’un être vivant diffère d’un être inerte par sa faculté d’assimilation , c’est-à-dire d’autosynthèse à partir de matériaux, relativement simples, prélevés sur le milieu extérieur: les aliments.L’être vivant possède une organisation extrêmement poussée qui consiste essentiellement en:1. une machinerie très complexe, constituée de catalyseurs protéiques, les enzymes, répartis dans les différents organites cellulaires et capables d’assurer, dans des conditions de milieu relativement étroites, un très grand nombre de réactions chimiques.2. une information, dite «génétique», constituée par les molécules d’acide désoxyribonucléique, contenant le plan extrêmement détaillé de la fabrication des composants élémentaires, de l’assemblage défini de ces composants dans l’espace, de la programmation de ces opérations dans le temps, de leur régulation en fonction des circonstances.La vie consiste ainsi en l’élaboration de cette information et de cette machinerie, selon cette information et par cette machinerie, à partir des aliments, substances minérales pour les «autotrophes», petites molécules organiques pour les «hétérotrophes». Cette élaboration nécessite de l’énergie, fournie par des réactions d’oxydoréduction.Lavoisier ayant montré que l’oxygène atmosphérique intervient comme oxydant, assurant la combustion du carbone et de l’hydrogène des êtres vivants, il est a priori légitime de penser que l’oxygène intervient dans les processus énergétiques des phénomènes vitaux. Les progrès de la biochimie ont confirmé ce point de vue.Ainsi on peut déjà admettre: que les organismes aérobies stricts ont une énergétique liée à des réactions d’oxydation faisant intervenir obligatoirement l’oxygène atmosphérique; que les aérobies ou anaérobies facultatifs ont une énergétique pouvant faire intervenir l’oxygène atmosphérique; que les anaérobies stricts ont une énergétique ne faisant certainement pas intervenir l’oxygène, ce gaz leur étant, de plus, toxique.L’énergie chimique des liaisons pyrophosphates de l’adénosine triphosphate (ATP) constitue quasiment la seule forme d’énergie utilisable pour les processus vitaux. Ces liaisons sont formées par couplage avec les réactions d’oxydoréduction biologiques, à partir de l’ADP (adénosine diphosphate) et du phosphore minéral (Pi).Ces réactions consistent en un transfert de pouvoir réducteur (protons et électrons) d’une molécule donneuse (réduite, elle s’oxyde) à une molécule acceptrice (oxydée, elle se réduit). Généralement, il existe une chaîne de transfert, avec un donneur initial, un accepteur final et un nombre plus ou moins grand d’intermédiaires. Chaque transfert, qui s’effectue des systèmes ayant les potentiels d’oxydoréduction les plus bas vers les systèmes ayant les potentiels les plus élevés, libère de l’énergie pouvant être utilisée pour la synthèse d’une molécule d’ATP.Une telle séquence est figurée dans le schéma ci-dessus, dans lequel DH2 figure le donneur initial, H2 le pouvoir réducteur transféré, 1, 2, Tn les différents intermédiaires et A l’accepteur final.Pour qu’un tel mécanisme puisse fonctionner, il est nécessaire que le donneur initial et l’accepteur final soient toujours disponibles. La forme réduite de l’accepteur tend à s’accumuler tandis que les transporteurs intermédiaires, toujours régénérés, peuvent être en quantités catalytiques.L’oxygène atmosphérique est précisément l’un des accepteurs terminaux. La réduction de l’oxygène est catalysée par des enzymes nommés oxydases, le produit de réduction est le plus souvent l’eau H2O. Il se forme parfois de l’eau oxygénée H22. Ce corps est un oxydant très puissant, capable de détruire les structures vivantes; mais presque tous les organismes possèdent un enzyme, nommé catalase , qui assure sa décomposition immédiate selon la réaction 2H222H2O + 2.Modalités de l’aérobiose et de l’anaérobioseUn organisme aérobie strict ne peut utiliser, du fait de son équipement enzymatique, que l’oxygène atmosphérique comme accepteur terminal. En absence d’oxygène, les chaînes d’oxydoréduction sont bloquées, la synthèse d’ATP ne peut avoir lieu et l’organisme ne disposant plus d’énergie utilisable, meurt. Pour les aérobies stricts hétérotrophes, le donneur initial est l’aliment organique ou un métabolite intermédiaire, la chaîne de transfert est généralement du type nicotinamide-nucléotide, flavoprotéine, cytochromes. L’oxydase est la cytochrome-oxydase. Pour les aérobies stricts autotrophes, le donneur initial est une substance minérale, NH+4 pour Nitrosomonas , 2 pour Nitrobacter , H2S pour certains thiobacilles, Fe ferreux pour Thiobacillus ferroxydans .Un organisme anaérobie strict dispose d’enzymes qui lui permettent d’utiliser une molécule autre que l’oxygène comme accepteur terminal de pouvoir réducteur. L’étude de diverses fermentations, réalisées par des bactéries de ce type, montre que les produits d’accumulation tels que l’acide lactique, l’acide butyrique, l’acide propionique, etc., résultent de la réduction d’accepteurs terminaux, tels que l’acide pyruvique, l’acéto-acétyl-CoA, etc., provenant du catabolisme des aliments organiques qui représentent le donneur initial. L’accepteur terminal peut être minéral, comme l’ion -3chez certaines bactéries dénitrifiantes, ou S-4 chez Desulfovibrio desulfuricans .Chez ces organismes, la toxicité de l’oxygène semble due à l’absence, d’une part de cytochrome-oxydase, d’autre part de catalase. Cependant, la présence d’enzymes du type flavoprotéines détruisant l’eau oxygénée permet d’envisager une autre cause de toxicité, du moins chez certains. Ainsi Clostridium sporogenes peut très bien vivre en présence d’oxygène, à condition que le milieu soit enrichi en substances réductrices. L’oxygène jouerait alors son rôle d’accepteur final détournant ainsi le pouvoir réducteur, d’où diminution des synthèses de constituants cellulaires. Seul l’apport externe de substances à pouvoir réducteur très élevé, telle la cystéine, pourrait compenser ce déficit et relancer la construction cellulaire.Un organisme anaérobie facultatif dispose de systèmes enzymatiques différents lui permettant d’utiliser soit l’oxygène atmosphérique, soit une autre molécule, comme accepteur terminal de pouvoir réducteur. Une levure, en aérobiose, utilise la chaîne des cytochromes et la cytochrome-oxydase pour réduire l’oxygène. En anaérobiose, elle réalise la fermentation alcoolique en utilisant l’acétaldéhyde, provenant de la dégradation du glucose, comme accepteur terminal.Une bactérie telle Escherichia coli possède un équipement enzymatique encore plus varié lui permettant de s’adapter à des conditions très différentes: outre la vie aérobie, elle réalise, en anaérobiose, diverses fermentations (alcoolique, lactique) et peut même, dans les processus de dénitrification utiliser l’ion -3 comme accepteur final.En anaérobiose, les tissus animaux, comme le tissu musculaire, peuvent accumuler de l’acide lactique, les végétaux supérieurs de l’éthanol. Mais ces accumulats ne doivent pas dépasser une certaine concentration, au-delà de laquelle ils provoqueraient la dénaturation des protéines constitutives, ce qui entraînerait la mort [cf. FERMENTATIONS].4. Régulation du métabolisme de l’oxygènePasteur avait montré que les levures consomment moins de glucose en aérobiose qu’en anaérobiose. Ce fait, connu sous le nom d’effet Pasteur , se retrouve chez tous les organismes anaérobies facultatifs.Quelles que soient les conditions d’aération, la consommation d’énergie pour assurer les besoins vitaux est la même. La dégradation totale d’une molécule de glucose selon la réaction:

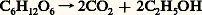

libère 680 kcal, alors que la transformation en éthanol de la même molécule selon la réaction:

libère 680 kcal, alors que la transformation en éthanol de la même molécule selon la réaction: ne libère que 30 kcal. On conçoit alors facilement qu’un organisme décompose plus de glucose en anaérobiose.En aérobiose, des mécanismes de régulation doivent ralentir la consommation du glucose. La biologie moléculaire a montré qu’il pouvait y avoir régulation au niveau de la synthèse des enzymes et au niveau de leur activité. Ces deux types de régulation existent bien au cours des passages réciproques aérobiose-anaérobiose.Les levures situées au fond des cultures (levures basses), donc vivant en anaérobiose, respirent beaucoup moins que les levures situées en surface (levures hautes), donc au contact de l’oxygène. On a montré que, cultivées en anaérobiose, elles possédaient des mitochondries extrêmement peu développées et que les activités de leurs enzymes d’oxydo-réduction respiratoire, en particulier de la cytochrome-oxydase, étaient extrêmement faibles. La mise en aérobiose induit donc la formation des mitochondries et de tout l’appareil enzymatique que ces organites supportent. L’oxygène contrôle ainsi positivement l’expression des gènes responsables de la différenciation des organites respiratoires [cf. LEVURES].Les mécanismes de régulation de l’activité des enzymes dégradant le glucose dépendent des concentrations en ADP et en ATP. L’intensité des phosphorylations oxydatives est telle que les cellules en aérobiose ont une teneur élevée en ATP et une teneur basse en ADP, la production d’ATP pouvant être considérée comme excédentaire par rapport aux besoins. En anaérobiose, en absence de phosphorylations oxydatives, l’ATP n’est produit que lors des réactions de la glycolyse. Cette production est juste suffisante par rapport aux besoins, et la concentration cellulaire en ATP est faible, celle en ADP est élevée. Or la concentration en ADP est un facteur réglant très finement la vitesse des oxydations cellulaires réalisées par les enzymes mitochondriaux. Une concentration faible en ADP entraînera des oxydations peu actives, d’où une économie d’aliments respiratoires. D’autre part, les concentrations élevées en ATP (fréquentes en aérobiose) inhibent, selon un processus allostérique, l’activité de divers enzymes de la glycolyse en particulier celle de la phosphofructokinase. L’excès d’ATP peut ainsi ralentir considérablement l’utilisation des glucides.

ne libère que 30 kcal. On conçoit alors facilement qu’un organisme décompose plus de glucose en anaérobiose.En aérobiose, des mécanismes de régulation doivent ralentir la consommation du glucose. La biologie moléculaire a montré qu’il pouvait y avoir régulation au niveau de la synthèse des enzymes et au niveau de leur activité. Ces deux types de régulation existent bien au cours des passages réciproques aérobiose-anaérobiose.Les levures situées au fond des cultures (levures basses), donc vivant en anaérobiose, respirent beaucoup moins que les levures situées en surface (levures hautes), donc au contact de l’oxygène. On a montré que, cultivées en anaérobiose, elles possédaient des mitochondries extrêmement peu développées et que les activités de leurs enzymes d’oxydo-réduction respiratoire, en particulier de la cytochrome-oxydase, étaient extrêmement faibles. La mise en aérobiose induit donc la formation des mitochondries et de tout l’appareil enzymatique que ces organites supportent. L’oxygène contrôle ainsi positivement l’expression des gènes responsables de la différenciation des organites respiratoires [cf. LEVURES].Les mécanismes de régulation de l’activité des enzymes dégradant le glucose dépendent des concentrations en ADP et en ATP. L’intensité des phosphorylations oxydatives est telle que les cellules en aérobiose ont une teneur élevée en ATP et une teneur basse en ADP, la production d’ATP pouvant être considérée comme excédentaire par rapport aux besoins. En anaérobiose, en absence de phosphorylations oxydatives, l’ATP n’est produit que lors des réactions de la glycolyse. Cette production est juste suffisante par rapport aux besoins, et la concentration cellulaire en ATP est faible, celle en ADP est élevée. Or la concentration en ADP est un facteur réglant très finement la vitesse des oxydations cellulaires réalisées par les enzymes mitochondriaux. Une concentration faible en ADP entraînera des oxydations peu actives, d’où une économie d’aliments respiratoires. D’autre part, les concentrations élevées en ATP (fréquentes en aérobiose) inhibent, selon un processus allostérique, l’activité de divers enzymes de la glycolyse en particulier celle de la phosphofructokinase. L’excès d’ATP peut ainsi ralentir considérablement l’utilisation des glucides.

Encyclopédie Universelle. 2012.